網膜硝子体治療

網膜硝子体の病気

私たちがものを見るときは、眼に入った光が網膜にとどき、その刺激が脳に伝わることで、映像として認識しています。

硝子体は眼球内部の大部分を占めているゼリー状の組織で、その成分は99%以上が水分です。硝子体の主な役割は、眼球構造を保ったり、外部からの衝撃を吸収して眼球を守ることです。

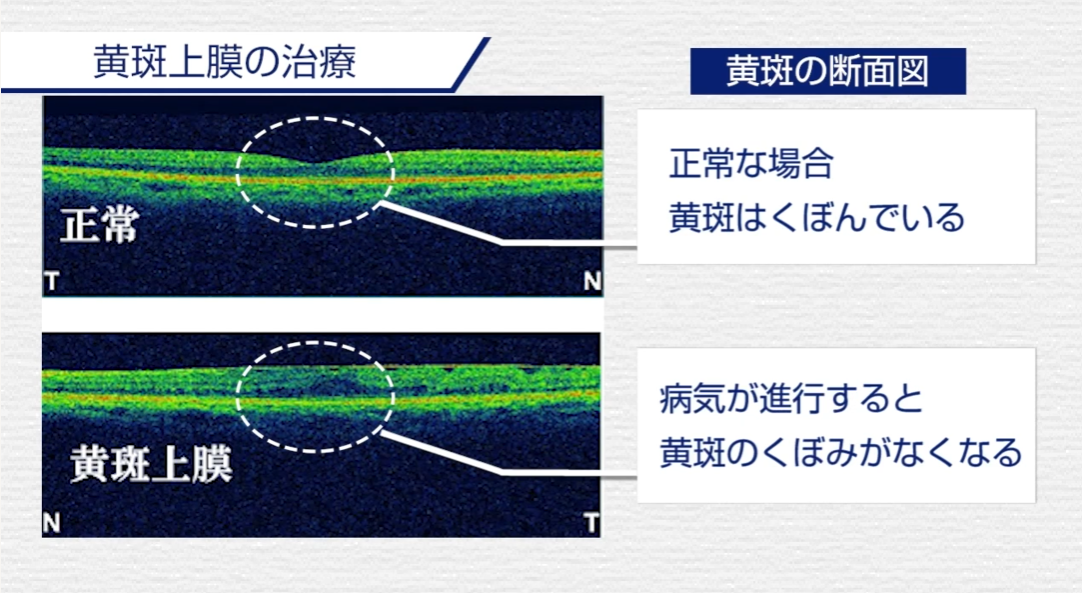

黄斑上膜(網膜前膜)

ものを鮮明にみるためには、網膜の中でも、特に真ん中の黄斑という部分が重要です。

ところが、この黄斑にセロファンのような膜が張ってしまうことがあります。これが黄斑上膜という病気です。

症状:

病気が軽いうちは、自覚症状はありません。

病気が進行すると

- 視力が下がる

- ものが大きく見える

- ゆがんで見える

などの症状が現れます。

原因:

加齢、網膜裂孔、ぶどう膜炎など

ただし、大半は明らかな原因はありません。

治療:

黄斑上膜が自然に治ることは稀です。

黄斑上膜が進行して黄斑のくぼみがなくなり、視力低下や歪みなどの自覚症状がひどくなると手術の適応です。

硝子体手術を行って眼の奥に張った膜をはがし、それ以上の進行をくいとめます。

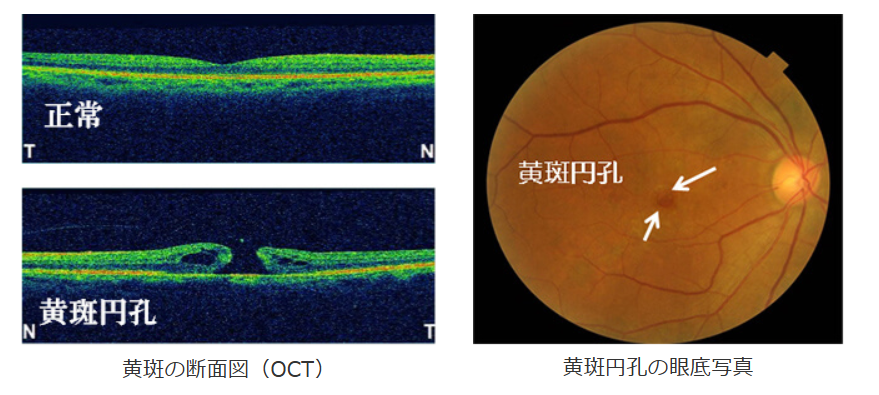

黄斑円孔

ものを鮮明にみるためには、網膜の中でも、特に真ん中の黄斑という部分が重要です。

この黄斑に穴(円孔)が開いてしまう病気が、黄斑円孔です。

症状:

- 見たい部分が見えない

- 新聞などの文字が抜けて見える

- 歪みを感じる

原因:

原因について詳しいことは分かっていませんが、網膜における後部硝子体の牽引が重要な役割を果たしていると考えらえます。

治療:

硝子体手術を行い、眼の中に空気またはガスを入れます。空気やガスが穴に蓋をする原理を利用して、黄斑に開いた穴を閉じます。

以前は術後数日間のうつ伏せが必要とされていましたが、当院では術後のうつぶせは、ほぼ不要と考えております。

(参考)

- ・黄斑円孔手術後腹臥位は1日以内でも良いかもしれない

望月泰敬 眼科手術23巻2号 Page231-234(2010.04) - ・黄斑疾患の診断と治療 特発性黄斑円孔(BBGを用いた内境界膜剥離併用硝子体手術)

望月泰敬 日本眼科紀要 58:5:322-324, 2007

網膜細動脈瘤(黄斑下出血)

黄斑近傍の動脈瘤が破裂し、黄斑下に出血が及んで見えにくくなる病気です。

症状:

- 見たい部分に影がかかって見えない

原因:

高血圧、糖尿病など

治療:

硝子体手術を行い、眼の中に空気またはガスを入れます。空気やガスが眼の中を押す力を利用して、黄斑に溜まった出血を薄く広げ伸ばして見え方の改善を図ります。

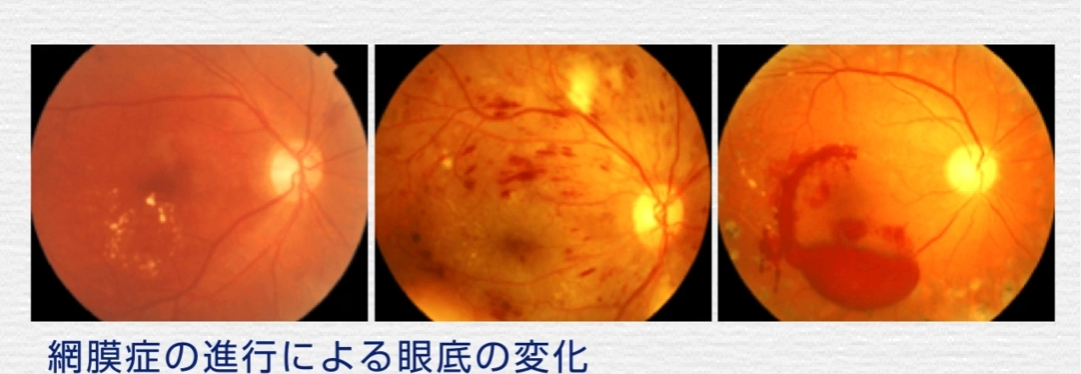

糖尿病網膜症

糖尿病は、神経や腎臓、そして眼にも影響を及ぼします。眼に現れる変化の主なものが、糖尿病網膜症です。

網膜症は、進行具合によって3段階に分けられます。

- 単純網膜症

- 増殖前網膜症

- 増殖網膜症

進行するほど、失明の危険性が高まります。

症状:

視力低下、視野異常など

糖尿病網膜症は、かなり進行するまで見え方に変化は出ません。

見え方が悪くなってから治療を開始しても、手遅れになることがあります。

糖尿病と言われたら、見え方が悪くなくても、定期的に眼科で検査を受けてください。

増殖網膜症まで悪化すると、

- 急に出血して見えなくなる

- 網膜剥離が生じる

- 緑内障になって視力が下がる

などの症状が出ることがあり、失明する場合もあります。

原因:糖尿病

治療:

単純網膜症……血糖コントロールが改善すれば、眼の状態も元に戻ることがあります。

増殖前網膜症……飲み薬(循環改善薬)を使ったり、レーザー治療が必要となることがあります。

増殖網膜症……レーザー治療、硝子体注射、硝子体手術などが必要となることがあります。

進行した網膜症の場合、治療をしても、スッキリした見え方に戻るわけではありません。どんなに治療しても、視力が回復しないこともあるため、早期診断・早期治療が大切です。

(参考)

- ・望月泰敬, 糖尿病と眼病変 網膜症の光凝固 Diabetes Frontier Vol.18 No.2 Page107-110(2007.4)

糖尿病黄斑浮腫

ものを鮮明にみるためには、網膜の中でも、特に真ん中の黄斑という部分が重要です。

ところが、糖尿病によって網膜の中心部、黄斑に水がたまることがあります。黄斑浮腫です。

黄斑浮腫は、単純糖尿病、増殖前網膜症、増殖網膜症の、どの段階でも発生することがあります。

A.糖尿病黄斑浮腫の眼底造影写真:網膜の中心部(黄斑)にある花びら状の白い部分は浮腫(むくみ)を示しています。矯正視力は0.3まで低下していました。

B. 光干渉断層計検査(眼のMRI):中心部(黄斑:Aの黒線部分)をスキャンした網膜の断面図。

網膜のなかに多数の水のふくろ(嚢胞)が形成されているのが観察されます。

黄斑浮腫を放置すると、視力が落ちたり、ゆがみなどの症状が現れます。

黄斑浮腫に対しては、注射、レーザー、手術などの治療を組み合わせて行っていきます。

治療を行っても視力が回復しないことがあります。

症状:

視力低下、ゆがみなど

糖尿病網膜症は、かなり進行するまで見え方に変化は出ません。

糖尿病黄斑浮腫は、見え方が悪くなってから治療を開始しても手遅れになることがあります。

糖尿病と言われたら、見え方が悪くなくても、定期的に眼科で検査を受けることをおすすめします。

原因:糖尿病

治療:

薬物療法

・内服薬(循環改善薬)

・硝子体内注射(アイリーア、ルセンティス、バビースモ、ラニビズマブなど)

治療効果が高い反面、多くの場合、効果は一過性であり、しばしば再発します。投与する薬剤の種類や量によっても効果は異なります。脳梗塞や心筋梗塞などの既往がある方には慎重に検討する必要があります。

・ステロイド テノン嚢下注射

硝子体内投与に比べ即効性と効果でやや劣る場合があります。効果の持続期間は3か月から6か月程度とやや長めです。主な副作用として、眼圧上昇、眼瞼下垂等が挙げられます。

・硝子体手術

黄斑浮腫の原因が、硝子体または黄斑上膜の牽引である場合は、硝子体手術が有効な治療になります。

(参考)

- ・Evaluating adjunctive surgical procedures during vitrectomy for diabetic macular edema.

Mochizuki Y, et al. Retina. 2006 Feb;26(2):143-8. - ・望月泰敬, 糖尿病と眼病変 糖尿病黄斑浮腫の治療Ⅰ Diabetes Frontier Vol.18 No.3 Page207-210(2007.6)

- ・望月泰敬, 糖尿病と眼病変 糖尿病黄斑浮腫の治療Ⅱ Diabetes Frontier Vol.18 No.4 Page311-315(2007.8)

- ・望月泰敬, 糖尿病と眼病変 糖尿病黄斑浮腫の病態 Diabetes Frontier Vol.18 No.5 Page465-468(2007.10)

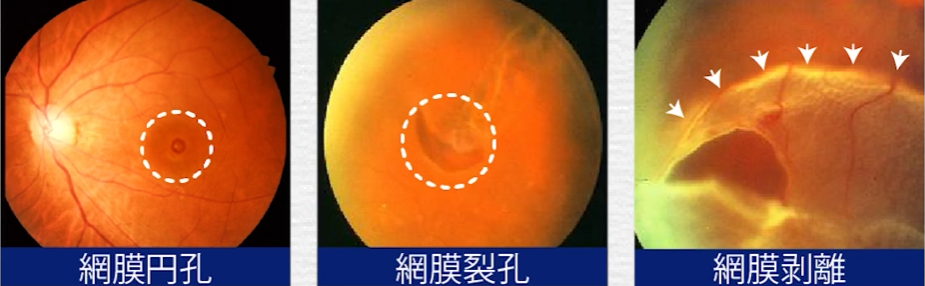

裂孔原性網膜剥離

私たちがものを見るときは、眼に入った光が網膜にとどき、その刺激が脳に伝わることで、映像として認識しています。

網膜に穴が開くと網膜円孔、破れ目ができると網膜裂孔という病気です。穴や破れ目から水が入るなどして網膜がはがれると、網膜剝離という病気です。

症状:

網膜円孔、網膜裂孔、また網膜剥離の範囲が狭いうちは、自覚症状はありません。

剥離が眼の中央部まで広がると、急激に視力が下がり、生活にも支障が出ます。

原因:

強度近視、外傷、加齢など

治療:

- レーザー治療

- 強膜内陥術

- 硝子体手術

網膜円孔、網膜裂孔、網膜剥離が見つかった場合、当日もしくは近日中の治療をお勧めしています。

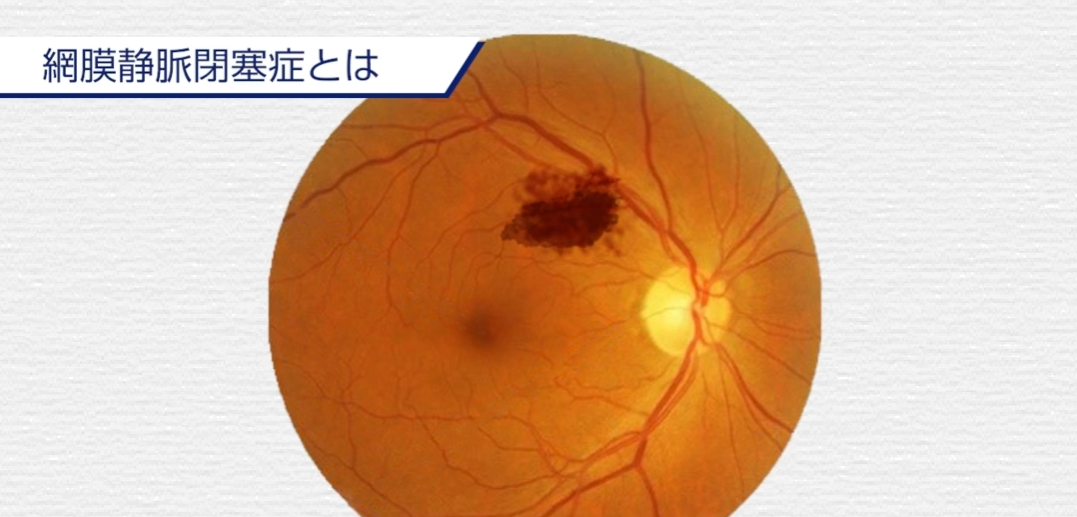

網膜静脈閉塞症

私たちがものを見るときは、眼に入った光が網膜にとどき、その刺激が脳に伝わることで、映像として認識しています。

眼の奥の網膜には血管が走っています。血液が出ていく血管(静脈)が詰まってしまう病気が網膜静脈閉塞症です。

静脈が詰まると、行き場をなくした血液が眼の中であふれ、眼底出血という状態になります。

また、出血が網膜の中心部、黄斑に溜まるとむくみになります。(黄斑浮腫)

静脈の、枝分かれした先のほうで詰まると「網膜静脈分枝閉塞症」、根本のほうで詰まると「網膜中心静脈閉塞症」という病気です。

症状:

出血が広がると、出血にさえぎられた部分では、物が見えにくくなります。

黄斑浮腫が続くと視力が低下します。

原因:

高血圧、血管自体の炎症、糖尿病、高脂血症など

治療:

・原因検索

血管が詰まった原因を探します。原因が高血圧、糖尿病、高脂血症などのお体の病気の場合は、内科でその治療を行っていただきます。明らかな原因が見当たらない場合は、内科など他の医療機関でも検査を受けていただくことがあります。

・内服薬

循環改善薬という内服薬を使用して様子を見ます。

・黄斑浮腫がある場合

硝子体注射を行います。(アイリーア、ルセンティス、バビースモ、ラニビズマブなど)

より重症の場合は、注射に加えて、レーザー治療や硝子体手術を行う場合もあります。

・硝子体出血などの増殖性変化がある場合

硝子体手術を行います。

以上のような治療を行っても、どれくらい改善するかは病状によって個人差があります。

加齢黄斑変性

滲出型加齢黄斑変性

光干渉断層計(OCT):網膜の断面図。膜の下に新生血管ができています。

萎縮型加齢黄斑変性

加齢黄斑変性とは、加齢などの原因により網膜の中心部分の「黄斑」に異常が生じる病気です。欧米では成人失明原因の第1位で、日本でも患者数が推定70万人と増加しています。

病気のタイプとして、滲出型(ウェット型)、萎縮型(ドライ型)があり、主に治療の対象となるのは滲出型です。滲出型加齢黄斑変性の場合、光干渉断層計(OCT)で網膜剥離(網膜がうき上がる)、網膜のむくみ、新生血管(異常な血管)などが見つかります。

症状:

- 部分的、または中心が暗く見える

- 視界がゆがむ

- 部分的に欠けて見える

- コントラスト(鮮明さ)が低下する

- 視力が急激に低下することがある

原因:

加齢、高血圧、喫煙など

治療:

・硝子体内注射(アイリーア、ルセンティス、バビースモ、ラニビズマブなど)

治療効果が高い反面、多くの場合、効果は一過性であり、しばしば再発します。投与する薬剤の種類や量によっても効果は異なります。脳梗塞や心筋梗塞などの経験がある方には慎重に検討する必要があります。

・硝子体手術

網膜の下の出血が硝子体へ波及し、視力や視野が著しく障害された場合は硝子体手術を行います。

当院の網膜硝子体治療の特徴

網膜硝子体を専門とする医師が担当

望月院長は、網膜硝子体を専門とし、九州大学病院などの基幹病院を始め、望月眼科老司本院において約20年にわたり硝子体手術を行ってきました。一般的な手術はもちろん、難易度が高いとされる症例の手術経験も豊富。九州大学病院時代には日本眼科医会の指導医にも認定されており、後進の医師への指導にも尽力してきました。平行して学会発表や論文執筆にも取り組み、糖尿病網膜症に対する硝子体手術についての論文で博士号を取得するなど、臨床・研究の両面での実績をもちます。

難症例にも日帰り手術で対応

硝子体手術は眼科手術の中でも特に高い技術が求められますが、当院では日帰りで行っています。手術を担当する望月院長は、九州大学病院などの基幹病院で、難症例の中でもさらに難易度の高い重症例(時に3~4時間に及ぶ手術)にも数多く携わってきました。

小切開硝子体手術を行っている

硝子体手術は、糖尿病網膜症や網膜剥離などの治療に用いられ、眼科で最も高度な技術が求められる手術の一つです。近年は機器の進化により安全性が向上し、かつて治療困難だった疾患にも対応可能となっています。望月眼科では、信頼性の高いアルコン社製の装置と27G(直径0.4mm)の極細器具を使用し、負担の少ない手術を実現。術後の回復も早く、白内障手術との同時施行も可能です。

加齢黄斑変性を専門とする医師も在籍

加齢黄斑変性は、欧米では成人失明原因の第1位、日本でも患者数が推定70万人とされています。

当院には、加齢黄斑変性を専門とする医師も在籍。手術だけではなく注射治療も行っており、日帰りで治療を継続できます。早期からの対策をご希望の方のためにサプリメントも取り扱っています。光線力学療法(PDT)などの高度な治療が必要な場合に備え、九州大学病院とも連携しています。

症例紹介

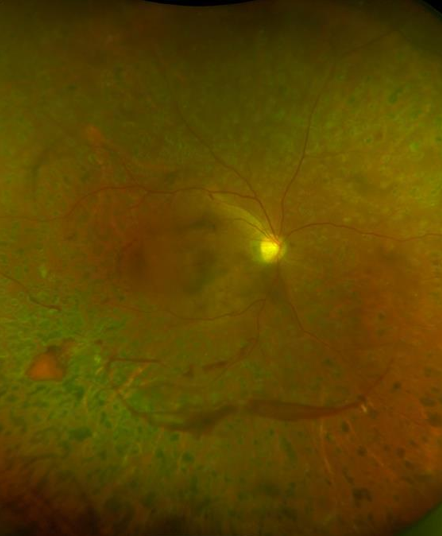

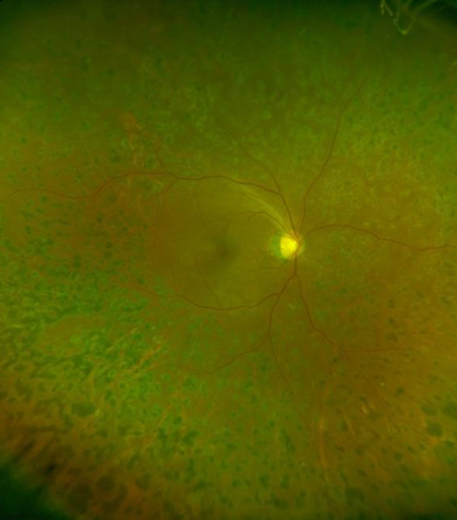

汎網膜光凝固術後の増殖糖尿病網膜症と硝子体出血で手術をした症例

40代/若年の増殖糖尿病網膜症、血糖コントロール不良、汎網膜光凝固術後

患者様の状態・治療方針

13年前、患者様が30代のときに、近くの基幹病院からのご紹介で望月眼科を受診されました。

初診時に既に増殖前網膜症の状態でした。数か月間、経過をみておりましたが改善なく、またHbA1cが9.7%と不良でしたので、レーザー治療(汎網膜光凝固術)を開始しました。

それ以降も血糖コントロールの改善が難しく、網膜に新生血管が出現し、増殖網膜症へと進行しました。

その後、硝子体出血を起こしたこと、他に黄斑上膜や白内障もあり視力も低下していたことから、硝子体手術を行いました。

手術の内容

増殖膜剥離術、内境界膜剥離術、眼内光凝固術、白内障手術を同時に行いました。

術前データ (2024/12/20)

視力:RV=0.1(0.5×S -4.00D)

術後データ (2025/6/4)

視力:RV=0.4(1.2×S -3.25D : C -0.75D A×170)

考察

若年性の増殖糖尿病網膜症。

長期の血糖コントロール不良による糖尿病網膜症の進行例に対し、硝子体手術で硝子体の廓清と、新生血管の適切な処置をすることにより、増殖網膜症の鎮静化が図れました。

金額の目安

3割負担の方で片眼約150,000円程度

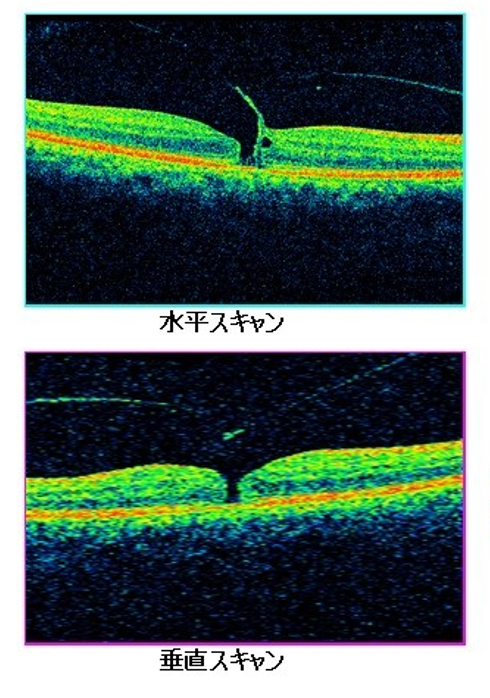

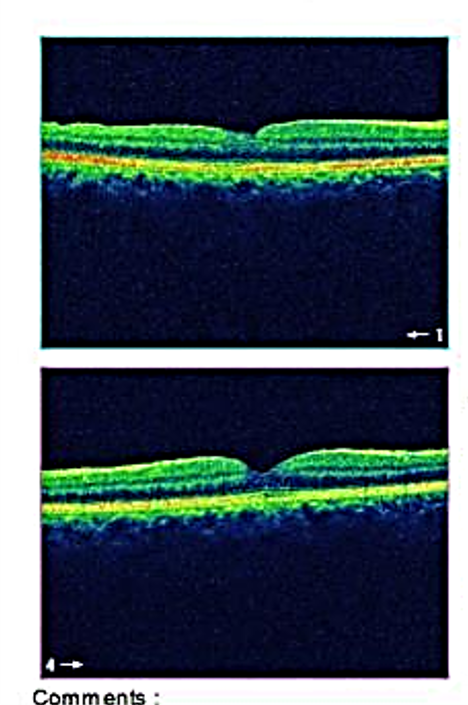

黄斑円孔に対し硝子体・白内障同時手術を行った症例

50代/遠視

患者様の状態・治療方針

右眼で見たとき、見たいものの一部に黒いものが重なって見えるとの訴えで受診されました。診察で黄斑円孔を認め、手術予定としました。

手術の内容

硝子体切除術、内境界膜剥離術、液空気置換術、白内障手術を同時に行いました。

術前データ (2024/10/01)

視力:RV=0.4(1.0×S+1.00D)

術後データ(画像は2024/12/11)

視力:RV=1.0(better × S 0.00D : C -0.50D A×100)

考察

比較的小さな黄斑円孔に内境界膜剝離を行い、黄斑円孔が閉鎖した症例です。

円孔径が小さい症例は後部硝子体剥離と液空気置換のみでも高確率で治る場合があります。ただし、内境界膜剕離を併施することで閉鎖率も上がるため、今回は内境界膜剕離を行いました。

最近では、inverted ILM flap technique(内境界膜翻転法)が用いられることがありますが、小さな黄斑円孔には不要と考えています。

気体は空気のみ注入し、うつぶせをせずに円孔閉鎖が得られています。以前は術後数日間のうつ伏せが必要とされていましたが、hydration theoryにより、うつ伏せは必須ではないと当院では考えております。

(参考)

- ・黄斑円孔手術後腹臥位は1日以内でも良いかもしれない

望月泰敬 眼科手術23巻2号 Page231-234(2010.04) - ・黄斑疾患の診断と治療 特発性黄斑円孔(BBGを用いた内境界膜剥離併用硝子体手術)

望月泰敬 日本眼科紀要 58:5:322-324, 2007

金額の目安

3割負担の方で片眼約150,000円程度

掲載に関するご案内

本ページに掲載している症例は、すべて患者様の同意を得たうえで紹介しております。個人情報の保護に十分配慮し、匿名化や画像加工を行ったうえで掲載しております。