緑内障治療

以下に当てはまる方は、緑内障の検診を受けたほうが良いかもしれません

- ✔︎ なんとなく見えにくさを感じる

- ✔︎ 近視が強い

- ✔︎ 緑内障の血縁者がいる

- ✔︎ 健康診断で視神経について指摘された

- ✔︎ 眼圧が高めと言われたことがある

- ✔︎ 長年、糖尿病や高血圧で治療中である

- ✔︎ 40歳以上

- ✔︎ いままでに眼科を受診したことがない

緑内障とは

緑内障は、視神経が徐々に傷つき、視野が狭くなる病気です。2015年の調査では、日本人の中途失明原因の第1位でした。40歳以上の日本人の20人に1人が緑内障とされています。

緑内障を理解する上で大切なキーワードが「眼圧」です。眼圧とは眼の硬さを表す数値です。

通常は10~21mmHg程度の方が多いですが、人によって最適な眼圧の値は異なります。

その方にとって最適な値よりも眼圧が高い状態が続くと、眼の奥の神経が傷んでしまい、視野に変化が出てきます。

眼圧は房水という水で調整されています。房水は眼の組織に酸素や栄養を運ぶ役割をしており、毛様体で作られます。瞳孔を通り隅角にあるシュレム管に、そして、シュレム管から眼球の外の静脈や毛様体へ流れていく構造です。しかし、様々な理由で、この眼の外に流れていく房水の量が減ってしまうと、眼の中に水がたまり眼圧が高くなります。そのため、産生される房水の量を減らしたり、房水を眼の外に流れやすくする点眼をして眼圧を下げることが必要です。

緑内障が初期のうちは、視野変化はごくわずかで、ご自身では気づかないほどです。しかし進行すると視野に見えない部分が出てきます。

一度進行した視野は、元通りに取り戻すことはできません。

そのため、緑内障は早期に発見し、早いうちに治療を開始・継続することが大切です。

緑内障の種類

房水の出口である隅角のスペースが狭くなっていない(開放されている)タイプの緑内障です。

このタイプの緑内障では、薬剤の使用についての制限はありません。

隅角にある「線維柱帯(せんいちゅうたい)」というフィルターのような組織が徐々に目詰まりし、ゆっくりと眼圧が上昇して病気が進行していきます。

房水の出口である隅角のスペースが狭くなっている(閉塞している)タイプの緑内障です。

慢性型と急性型があります。

このタイプの緑内障では、使用できないお薬があります。ドラッグストアで市販薬を購入する際や、眼科以外の病院で治療を受ける際には、医師や薬剤師に緑内障であることをお伝えください。

急性型の場合は、ある日突然、隅角が完全に閉じてしまい、急激に眼圧が上がります。(急性緑内障発作)強い頭痛、眼痛、吐き気などを伴い、治療が遅れると失明してしまうこともあります。

望月眼科 浄水通り院では、前眼部OCT CASIA2(トーメーコーポレーション社)という機器を使用し、急性緑内障発作の危険度を精査することができます。

危険度が中等度以上の場合は、白内障手術を行うことで、急性緑内障発作を予防することができます。

眼圧が正常値である緑内障です。

一般的に眼圧の正常値は10~21mmHg程度の方が多いですが、人によって最適な眼圧の値は異なります。

緑内障の多くが正常眼圧緑内障です。その理由として、眼圧は高くはないのに、眼の圧に弱いことから、視神経が傷んで弱りやすいためと考えられています。その他、視神経が栄養不足になっていたり、視神経の血液の流れが悪かったりすることも原因と言われています。

視神経の状態では緑内障的な異常がみられるものの、まだ視野変化は生じていない段階です。

緑内障では、神経が傷んで、その後に視野変化が現れます。従来は、視野変化が生じてから緑内障として治療を開始するという方針がとられていました。しかし緑内障で変化した視野は取り戻せないことから、近年では、視野変化が生じる前から前視野緑内障として治療を開始するという考え方も増えています。

神経や視野には異常が生じていないものの、房水の出口である隅角のスペースが狭くなっている(閉塞している)状態です。

ある日突然、隅角が完全に閉じてしまい、急激に眼圧が上がることがあります。(急性緑内障発作)強い頭痛、眼痛、吐き気などを伴い、治療が遅れると失明してしまうこともあります。

ドラッグストアで市販薬を購入する際や、眼科以外の病院で治療を受ける際には、医師や薬剤師に緑内障発作を起こす恐れがあることをお伝えください。

望月眼科 浄水通り院では、前眼部OCT CASIA2(トーメーコーポレーション社)という機器を使用し、急性緑内障発作の危険度を精査することができます。

危険度が中等度以上の場合は、白内障手術を行うことで、急性緑内障発作を予防することができます。

緑内障の治療方法

緑内障治療の目的は、これ以上の悪化を防ぐことです。今の見え方を良くするための治療ではありません。

緑内障の進行状況に応じて、点眼薬での治療、レーザー治療、手術を行うことがあります。

望月眼科 浄水通り院では、以下の治療すべてを日帰りで行っています。

緑内障を悪化させないために、目薬を使って眼圧を下げます。

元々の眼圧と比べて20~30%低い、その方にとって最適な眼圧を目指します。

一般的には、まず1種類の目薬を開始し、眼圧や視野の状況等をみながら別の目薬に変更したり、目薬の追加を行います。

目薬を3種類使っても眼圧が下がらなかったり病気の進行がみられる場合や、アレルギーのため使える目薬が限られる場合は、レーザー治療で眼圧を下げることがあります。

ただしレーザー治療で見え方が良くなるわけではありません。

選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)

房水の出口である隅角の「線維柱帯(せんいちゅうたい)」というフィルターのような組織に低エネルギーのレーザーを照射し、細胞を活性化させることで、房水の排水を改善させ眼圧を下降させます。

このレーザーは、比較的侵襲が少なく、痛みもさほどないため、繰り返し治療できます。ただし、全てのタイプの緑内障に効くわけではありません。また治療効果にも個人差があり、7~8割の方には効果的に働きますが、2~3割の方は治療に反応せず、眼圧が下がらないことがあります。

近年SLTは、低出力で全周の線維柱帯に照射するという新たな方法で、緑内障の初期治療としても採用されています。また、緑内障点眼薬に副作用が生じた患者様のケースでも、本法が選択される場合があります。

SLT治療の図解

SLT治療関連画像

経強膜的マイクロパルス波毛様体光凝固術(MPCPC)

毛様体にレーザー光凝固を行い、房水の産生を抑制させ、また房水流出を促すことで、眼圧を下げる治療法です。

従来の毛様体光凝固術と異なり、マイクロパルス波で照射することで熱上昇を防ぎ、組織障害を抑制します。それによって患者さんの眼への負担が少なく、安全性の高い治療が期待できます。

目薬を3種類使っても眼圧が下がらなかったり病気の進行がみられる場合や、アレルギーのため使える目薬が限られる場合は、手術で眼圧を下げることがあります。

望月眼科では、以下の手術を行っております。

| 手術方法 | 侵襲 | 眼圧下降効果 |

|---|---|---|

| iStent® (アイステント) | ◎(※MIGS) | △~〇 |

| トラベクロトミー(眼内法) | ◎(※MIGS) | ◎△~〇 |

| プリザーフロマイクロシャント | 〇(※MIBS) | 〇 |

| トラベクレクトミー(線維柱帯切除術) | △ | ◎ |

どの術式での手術を行うかは、患者さんのそれぞれの緑内障の病期に応じて検討していきます。

望月眼科では基本的に日帰りで手術を行っています。

(※)MIGS(ミグス)とは

患者さんの身体に負担の少ない方法での緑内障手術のことです。

MIGS=Micro-invasive glaucoma surgery (低侵襲緑内障手術)

従来の緑内障手術よりも手術の傷口は小さく、眼球への負担も少なく済みます。また手術時間も短縮され、術後合併症の減少や早期社会復帰といった利点もあります。

トラベクロトミー(眼内法)

緑内障手術の中でも眼球への負担が少ない方法のひとつです。 房水をスムーズに排出して眼圧を下げるために、房水がシュレム管へと排出される過程でフィルターのような役割を果たしている線維柱帯という組織を切開します。 白内障手術と同時に行うこともでき、その場合の手術時間は15分程度です。

この手術(トラベクロトミー)を行うことで眼圧の下降が期待できたり、将来的にも目薬の数を減らせたりできる可能性があります。

手術後1~2週間は見えにくい状態となります。これは線維柱帯を切るときに出血するためです。出血は術後自然に吸収されます。出血が多量の場合は、術後に眼内を洗浄することが稀にあります。

アイステント(水晶体再建術併用眼内ドレーン手術)

MIGSの中でも眼球の負担が少ない方法です。

白内障手術と同時にiStent®の手術を行います。白内障手術では小さな切り口を作りますが、その同じ切り口から器具を挿入してiStent®を線維柱帯に埋め込みます。

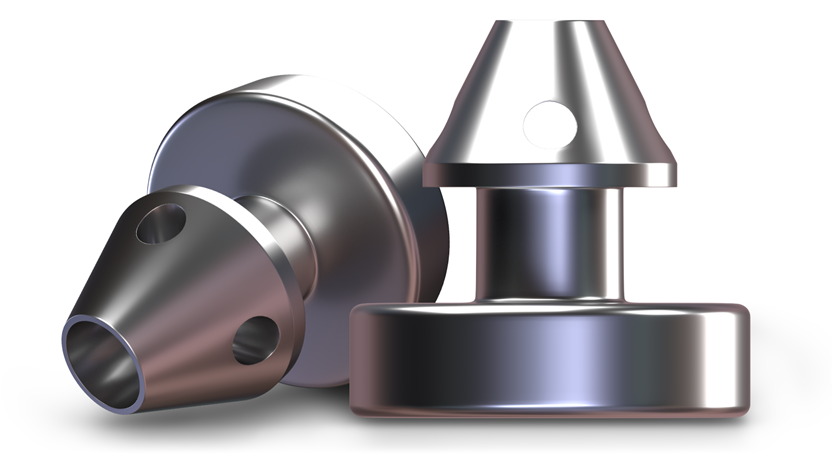

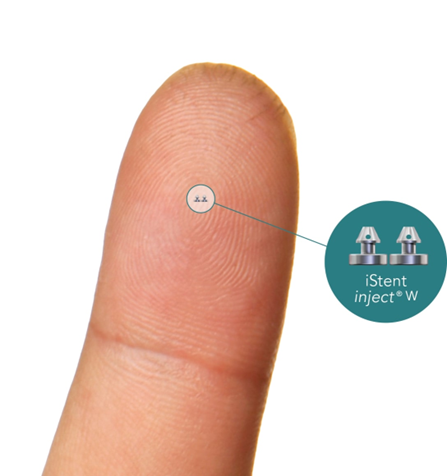

この手術で使用するiStent®(眼内ドレーン)は長さ0.36mmの医療用チタン製で、体内に留置する非常に小さな医療機器です。

iStent®眼内ドレーン本体

大きさのイメージ

(長さ0.36mm)

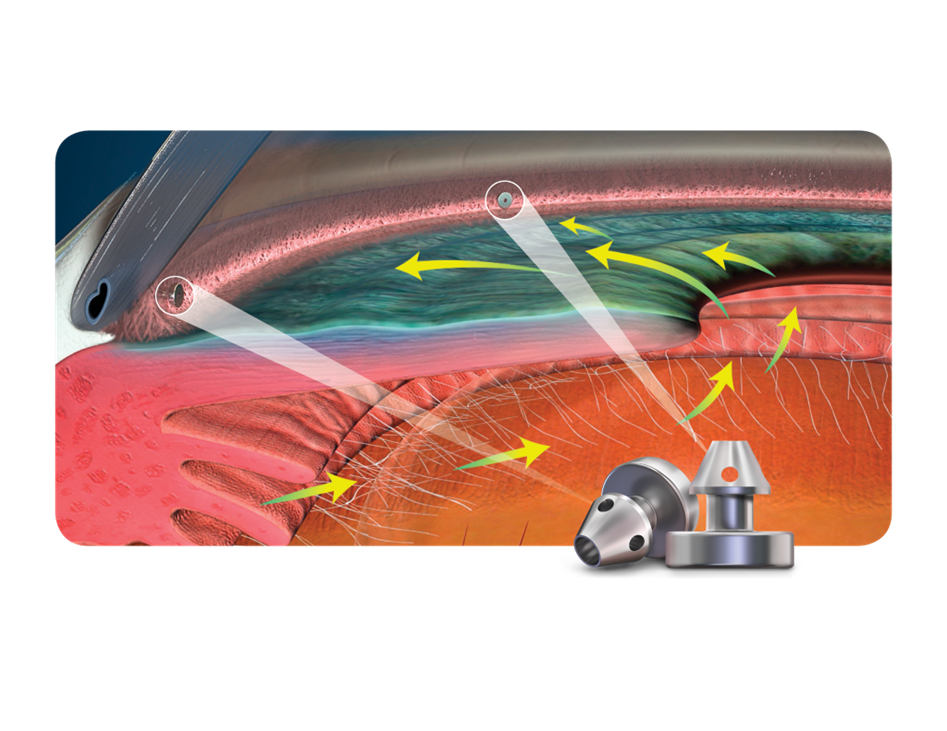

iStent®を眼の中の組織に挿入することで眼圧を調整する房水の排出を改善し、眼圧を下げることが期待できます。

手術は目薬の麻酔を使って行い、痛みを感じることは殆どありません。

房水の流れのイメージ

術後写真

プリザーフロマイクロシャント(MIBS:Minimally invasive bleb surgery)

後述するトラベクレクトミーでは眼の中を切開してバイパス(通路)をつくりますが、眼に負担がかかります。

そこで、より負担が少なく(低侵襲で)手術できるように、プリザーフロマイクロシャントという器具が2023年8月に発売されました。

プリザーフロマイクロシャントは、小さなチューブ状の器具です。この器具を眼の中に埋め込むことで通り道を作り、房水を眼の外に漏れさせて眼圧を下げます。

トラベクレクトミーと比べて、眼圧下降効果は低いものの、手術侵襲が少なく、厳重な術後管理が必要ありません。

トラベクレクトミー(線維柱帯切除術)

房水を眼の外に漏れさせることで眼圧を下げる手術です。 眼の中から白目の結膜の下にかけてバイパス(通路)をつくり、その出口にフラップ(蓋)をつくって糸で縫い留めます。 手術後は結膜に水たまり(ろ過胞)ができます。

この手術では術後の管理が極めて重要です。 手術後、少なくとも1週間は頻繁に通院していただく必要があります。

手術後しばらくは眼圧や水たまり(ろ過胞)の調整が必要になります。 傷が治る過程で水たまり(ろ過胞)が小さくなってしまう場合は、また手術をして水たまり(ろ過胞)を作ります。

トラベクレクトミーでは他の術式よりも眼圧下降効果が期待できる反面、頻繁な通院や追加処置、それから術後は乱視が増えるなどのデメリットもあります。

当院の緑内障治療の特徴

早期発見・早期治療が可能

緑内障が初期のうちは、視野変化はごくわずかで、ご自身では気づかないほどです。しかし進行すると見えない部分が出てきます。

一度進行した視野は、元通りに取り戻すことはできません。そのため、緑内障は早期に発見し、早いうちに治療を開始・継続することが大切です。

当院では、光干渉断層計Glauvas(RS-1)(NIDEK社)等の検査機器を使用し、初期段階から変化をとらえ、治療開始することが可能です

病状や進行度に応じた治療が可能

緑内障治療では、病気の進行状況に応じて、点眼薬での治療・レーザー治療・手術等を行います。

当院では基本的に日帰りで治療を行っています。

(入院をご希望の方は、当院での手術後に、提携する病院に入院することも可能です)

患者様おひとりお一人の病状や進行度、QOL(生活の質)などを考慮し、最適と思われる治療方針をご提案いたします。

症例紹介

経強膜的マイクロパルス波毛様体光凝固術(MPCPC)を施行した症例

70代/シリコンオイル注入眼、黄斑円孔網膜剥離、強度近視

患者様の状態・治療方針

他院で黄斑円孔網膜剝離に対して硝子体手術とシリコンオイル注入術を受けられた方です。

術後、徐々に眼圧が上がってきたため、緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの)を行いましたが、その後も徐々に眼圧が上昇しました。点眼薬を複数使用するも眼圧が下降しないため、経強膜的マイクロパルス波毛様体光凝固術(MPCPC)を行いました。

手術の内容

テノン嚢下麻酔(キシロカイン)下で経強膜的マイクロパルス波毛様体光凝固術(MPCPC)施行。Power 2500mWで40秒、上方と下方に施行しました。

術前データ

眼圧:28mmHg

緑内障点眼:3剤使用

術後データ

眼圧:16mmHg

緑内障点眼:2剤使用

考察

この方は黄斑円孔網膜剥離に対する治療のため眼内にシリコンオイルを注入されていますが、シリコンオイルが長期間眼内にあると、このように眼圧が上がることがあります。

眼圧が上がった場合、オイルを抜去することも検討しますが、この方の場合は抜去できない状態であるとのことで他院から紹介を受けていたため、オイルを入れたまま眼圧を下げる治療方針を検討しました。

そこで線維柱帯切除術を行い、一時的には眼圧が下降したものの、その後徐々に眼圧が上がりました。また、点眼薬を3剤と最大限に使用しても眼圧は下がりませんでした。

再度、線維柱帯切除術を行うこともありますが、この方の場合は、黄斑円孔網膜剝離に対する硝子体手術後でもあり、結膜の状態は決して良くありませんでした。また、硝子体手術後やシリコンオイル注入眼に対して線維柱帯切除術を行う場合は、そうでない場合と比べて、治療成績が劣ります。

しかし視野も進行していたため、何かしらの手を打つ必要があり、経強膜的マイクロパルス波毛様体光凝固術(MPCPC)を選択しました。

MPCPC後は、点眼2剤で眼圧16㎜Hgと下降し、現在経過観察中です。

金額の目安

3割負担の方で片眼約17,400円程度

白内障手術と同時にアイステントを挿入した症例

70代/MIGS

患者様の状態・治療方針

点眼薬にアレルギーがあり、使用できる点眼薬が限られる患者様ですが、視野の進行がみられ、眼圧を下げる必要がありました。

そのため手術で眼圧を下げることを検討し、侵襲の少ないアイステントを選択しました。

手術の内容

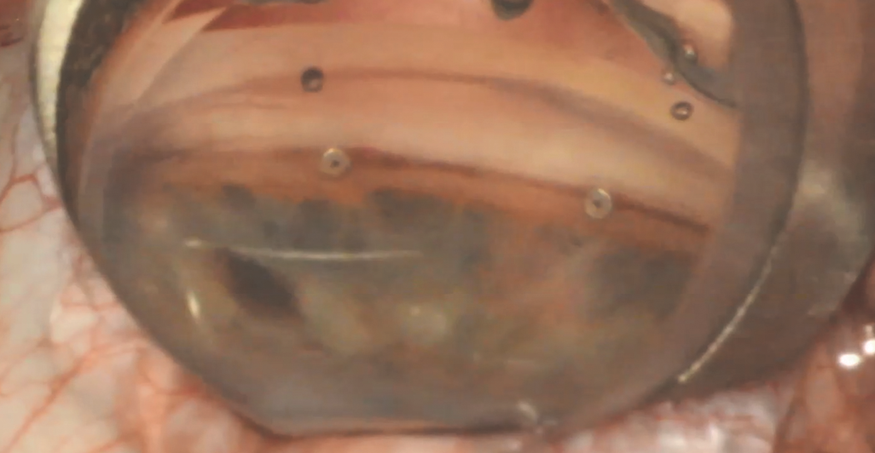

以前は1個のデバイスを入れていましたが、現在は2個入れるように(iStent inject W)なっています。

術前データ

眼圧:左18mmHg

緑内障点眼:2剤3成分

術後データ

眼圧:10mmHg

緑内障点眼:2剤3成分(薬剤名)

iStent®挿入後の写真

考察

緑内障点眼薬を複数使用している方や、緑内障点眼薬にアレルギーがある方は、点眼薬を追加してさらに眼圧を下げることができず、視野が悪化してしまいます。

そういった患者様は緑内障手術やレーザー治療の適応です。

緑内障手術には前述のように、いくつもの種類がありますが、中でもMIGSは侵襲が少ないという点で優れています。

アイステント(水晶体再建術併用眼内ドレーン手術)は、トラベクロトミー(眼内法)のフック法やスーチャー法と比較し、出血するリスクが低いというメリットがあります。

金額の目安

3割負担の方で片眼約90,000円程度

開放隅角緑内障でプリザーフロマイクロシャントを行った症例

70代/網膜剥離に対する硝子体・白内障同時手術後、両黄斑上膜

患者様の状態・治療方針

緑内障点眼3剤4成分使用していましたが視野進行がみられたため、プリザーフロマイクロシャントを行いました。

手術の内容

緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの)

術前データ

眼圧:14mmHg

緑内障点眼:3剤4成分

術後データ

眼圧:7mmHg

緑内障点眼:なし

考察

緑内障点眼を3剤4成分と最大限に使用しても眼圧下降が見られない場合は、手術をして更なる眼圧下降を図ります。

この方の場合は、網膜剥離に対する硝子体手術後のため、一般的には緑内障手術の成績はあまり宜しくないと考えられました。そのため、硝子体手術では使われておらず結膜のダメージが少ない鼻側から上方にかけての範囲にプリザーフロを留置するという工夫を行いました。術後、丈の低い広範囲なブレブ(ろ過胞)が形成されました。

私見ですが、プリザーフロはトラベクレクトミー(線維柱帯切除術)と比べて眼圧の下降幅が大きくないように感じていました。しかし、この患者様のように眼圧がしっかり下がる症例も経験しました。

金額の目安

3割負担の方で片眼約108,000円程度

トラベクレクトミー(線維柱帯切除術)を施行した症例

70代/開放隅角緑内障

患者様の状態・治療方針

私(望月)が九州大学病院時代から診療させていただいている患者様です。

緑内障点眼薬を3剤4成分使用していても眼圧が24mmHgと下がらず、視野も進行していたため、両眼にトラベクレクトミー(線維柱帯切除術)を施行しました。

手術の内容

マイトマイシンCを併用してトラベクレクトミー(線維柱帯切除術)を行いました。

マイトマイシンCは抗がん剤としても知られていますが、手術した部位の癒着を抑制し、長期間の眼圧の維持に有効です。

術前データ

眼圧:右21mmHg 左26mmHg

緑内障点眼:3剤4成分

術後データ

眼圧:右10mmHg 左14mmHg

緑内障点眼:1剤

考察

過去にトラベクロトミーと白内障の同時手術を行っています。その後も経過観察しておりましたが、緑内障点眼を3剤4成分使用している中で眼圧が24mmHgと急激に上がりました。大幅な眼圧下降が必要と考え、今回は両眼にトラベクレクトミー(線維柱帯切除術)を施行しました。

トラベクレクトミー(線維柱帯切除術)術後、眼圧下降。ブレブ(ろ過胞)形成良好ですが、徐々に眼圧が上がったため、点眼を1剤追加して、現在も経過観察中です。

金額の目安

3割負担の方で片眼約85,000円程度

掲載に関するご案内

本ページに掲載している症例は、すべて患者様の同意を得たうえで紹介しております。個人情報の保護に十分配慮し、匿名化や画像加工を行ったうえで掲載しております。